記事詳細

クリエイティブって奥が深い。 モバイルファーストLPの設計ポイント編

広告クリエイティブ学べます

こんにちは。「クリエイティブって奥が深い。」シリーズの第11弾になります、よろしくお願いします!

事例を用いてクリエイティブの戦略・テクニック・デザインなどの解説を行っているXのアカウント「広告クリエイティブ学べます(@manaberu_ad)」を運営しております、白戸拓野・川畑風雅と申します。

世の中の広告は、必ずつくった人が存在し、裏側では、"なんのためにやる?・ターゲットは?・何を伝える?どんな風に?"など、多くの議論がなされているケースが多く、これらの"なぜ、誰に・何を・どう伝えるか"を組み立てる思考を、ここでは"クリエイティブ戦略思考"と呼ばせていただきます。

こちらのコラム「クリエイティブって奥が深い。」では、この"クリエイティブ戦略思考"を強くしていただくことを目標に、綴っています。

応用がきく考え方ですので、マーケティングに関わるときに限らず、経営・セールス・採用など、様々なビジネスシーンでご活用いただけますと幸いです。

さて、今回のテーマは「モバイルファーストLPの設計ポイント編」です。

第八弾までは、クリエイティブ戦略に関する解説が中心でしたが、第九弾以降は、広告バナーやLPをデザインする際の「どう伝えるか」という視点にフォーカスしています。

今回は、その中でもLPにフォーカスし解説します。

スマホ閲覧が主流となった今、モバイルファーストの設計は欠かせません。

では、具体的にどのような設計にすればよいのか、また、なぜその設計が効果的なのかを詳しく解説していきます。

ぜひ、最後までお付き合いください。

Vol. 11 ~モバイルファーストLPの設計ポイント編~

【モバイルファーストの重要性】

スマホでのWeb閲覧が一般化し、PCではなくスマホのみでLPに触れるユーザーが大半を占めるケースが多くなっているため、LP制作では“スマホ起点”での設計視点が欠かせない状況です。

PCとスマホでは、同じコンテンツでもユーザーの受け取り方が大きく異なります。

PCは一覧性や操作性に優れ、情報をじっくり読む前提で設計が活きます。

一方、スマホは移動中や“ながら見”での閲覧が多く、直感的に理解できる情報設計が求められます。

そのため、LPにおいてはモバイルファーストの視点で「どこを見て・どう感じて・どう動くか」をシミュレーションすることが不可欠になります。

デザインやUIだけでなく、情報設計やコンテンツ構成も含めて、スマホユーザーがストレスなく閲覧・行動できるよう最適化していく必要があります。

特にLPでは、限られた時間でユーザーに「必要性」「信頼性」「行動のハードルの低さ」を伝えきる必要があり、その体験の多くがスマホ上で完結します。

ユーザーが“読みたい”と思える構成や、“触りたくなる”デザインを実現することが、成果を左右する重要な要素の一つです。

【 スマホ対応=モバイルファーストではない】

モバイルファーストという言葉を聞いて、「うちのLPもスマホ対応済みだから大丈夫」と思った方もいるかもしれません。

しかし、実際には“スマホで見られる”ことと、“スマホで伝わる・使いやすい”ことには大きな違いがあります。

いわゆるレスポンシブ対応は、PC版のデザインをベースにして、レイアウトを崩さないようスマホにも対応させたものです。

一方で、モバイルファースト設計は、最初からスマホでの表示や行動導線を主軸に考えるアプローチです。

この違いをさらに具体的に整理すると、以下の3点に集約されます。

・設計順序

PCで構成した内容をスマホに合わせて変形するのではなく、最初からスマホ起点でUI/UXを設計することで、ストレスの少ない導線設計が可能になります。

・情報設計

PCではある程度情報量を盛り込んでも閲覧できますが、スマホでは必要最低限の情報で「判断と行動」につなげる構成が求められます。

・ビジュアル

PCでは左右に並列配置できた要素も、スマホでは縦スクロール&指操作を前提としたデザインにしなければ、読みづらさや操作ストレスを引き起こします。

PCでは一度に見渡せる広いレイアウトも、スマホでは縦スクロールが前提になります。

ファーストビューで訴求が弱いと、その先を見てもらえず離脱されるリスクが高まったり、文字が多すぎるだけで読む意欲が下がるなど、ユーザー行動に与える影響は少なくありません。

スマホユーザーは「一瞬で判断」し、「迷ったら離脱」します。

見えているかどうかではなく、“伝わるかどうか”“行動につながるかどうか”を主軸に考えることが、モバイルファースト設計の本質です。

【モバイルファーストLPの設計ポイント】

ここからは、モバイルファーストでLPを設計するうえで意識したい、具体的なポイントを4つご紹介します。

①1スクロール1セクション

【良い例】

スマホ一画面で1つのセクションが完結し、1スクロールで1つのメッセージが伝わる構成です。

ユーザーの視線と理解の流れをコントロールしやすく、自然な導線づくりにもつながります。

1セクションに対して情報が多すぎる場合は、情報を削ったり、セクションを分割したりする工夫が有効です。

伝えたいことを1スクロールにひとつ絞ることで、視認性と理解のしやすさが向上し、集中力を保ちやすくなります。結果として、情報整理にも大きな効果を発揮します。

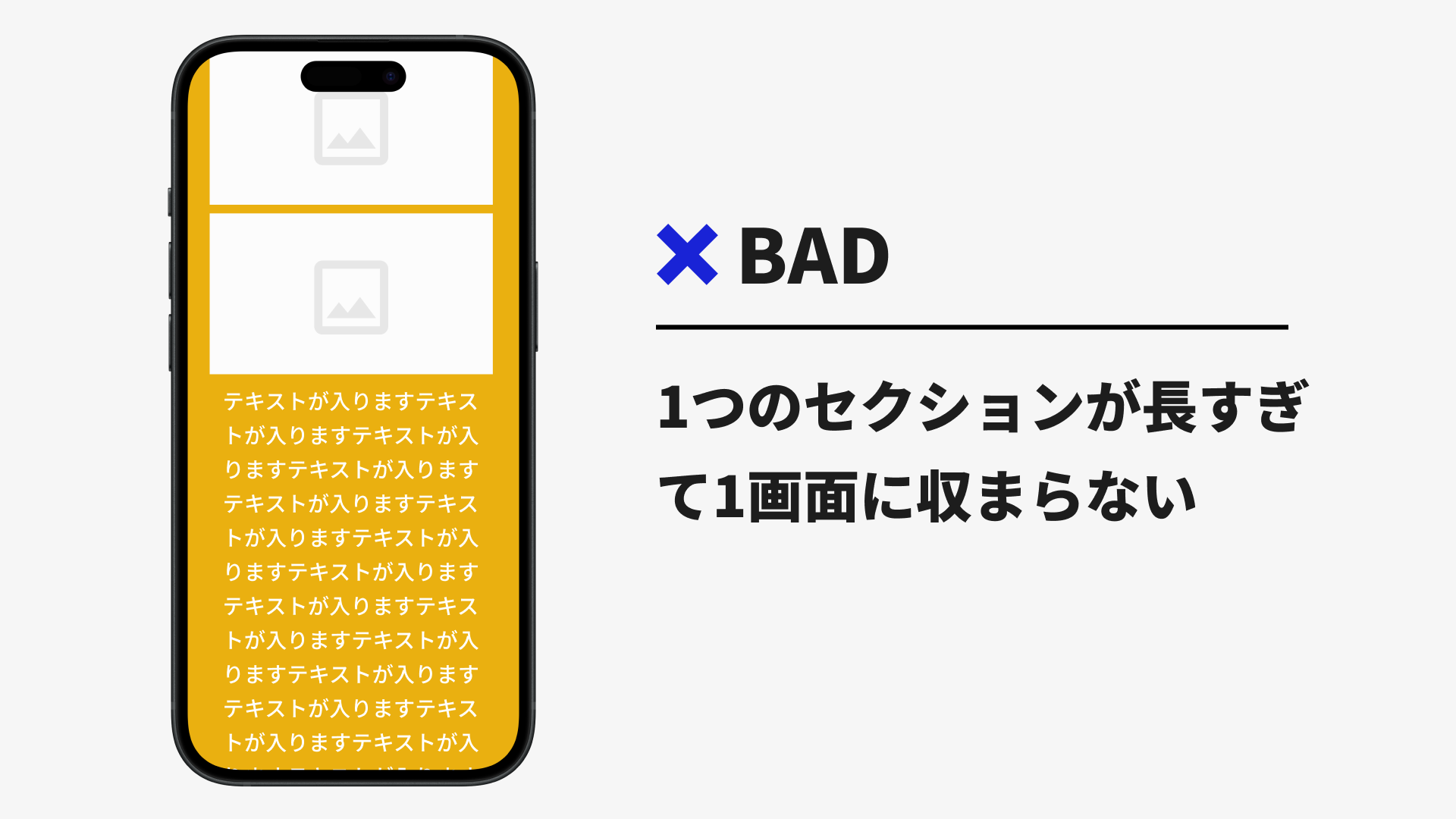

【悪い例】

情報が多すぎたり、余白が過剰だったり、装飾画像が多用されていることで、 1つのセクションを把握するために何スクロールもしなければならない設計になっています。

スマホユーザーはひと目で内容を把握したいと考える傾向が強く、セクションが長すぎると全体像がつかみにくくなり、途中で読み飛ばされたり離脱されやすくなります。

「どこまでが1つのまとまりなのか」が曖昧な構成は、情報受信のストレスにつながる原因になります。

この記事は

ADBOXプラン会員限定コンテンツです。

残り2,103文字

![コピーライター向けオンライン広告講座のADBOX[アドボックス]](/assets/images/common/logo_hrader.svg)